(きた日誌) インフルエンザ後感染症 今冬は 副鼻腔炎が多い!

多くの報道でもあり、また 実際に感染された方も多い 今年のインフルエンザ。

いわゆる B型もちらほら出現しているようですが これまでの多くは A型インフルエンザです。

その中でも H1N1型が主流になっているようです。これは以前、新型インフルエンザとして流行した型でもあります。

さらに今年の特徴として報告が多くなっているのが、肺炎です。これまでも、インフルエンザ感染に伴う肺炎はありましたが、今年はその頻度が高く、実際に入院患者さんもこれまでになく多くなっています。

耳鼻科医として感じるのは、インフルエンザ感染後の 長引く咳と 副鼻腔炎 の多さですね。

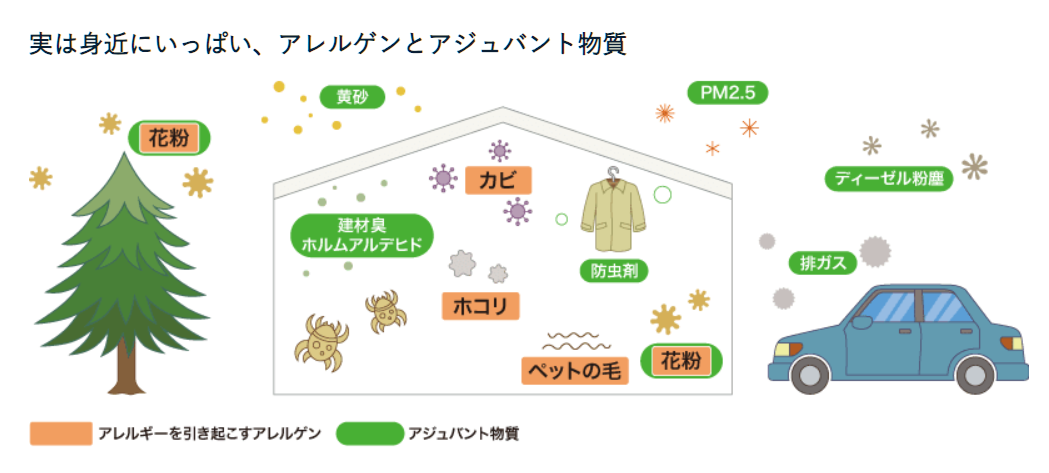

One airway, one disease という表現がありますが、一連の呼吸器官は一続きですので、肺炎のみならず、気管支炎、副鼻腔炎も多くなっているようです。感染によりダメージを受けた鼻腔、上咽頭、副鼻腔、口腔内の粘膜が炎症を起こして 副鼻腔炎、上気道炎に至ってしまいます。

こうした炎症治療の基本は、消炎と排膿 です。もちろん、つよい炎症に対しては、消炎目的で、消炎剤、抗生物質が必要となります。

一方で忘れがちなのは、排膿です。要は、膿(うみ)を出す、出しきること。鼻みずを出し、痰を出し、分泌物を出す。では、去痰剤を使えばいいのか、というとそれだけでは、治癒が進んでいきません。特に副鼻腔炎は、やはり耳鼻科医の処置で、たまった膿を吸引排出することで、劇的に治療が進みます。

ありがちで かつ 治らない方のパターンは、

①市販の いわゆるかぜ薬・総合感冒薬を 飲み続けている:

これは、かえって、鼻みずや痰が粘っこくなって、排出されにくくなる。痰がからむ。さらに、声帯が乾燥して、声がかれてくる。

➁かかりつけ医で 場合により耳鼻科でも ずっと抗生物質、咳止めを処方され、飲み続けている:

耳鼻科でも同じような薬は処方しますが、やはり「排膿」= 鼻水や痰を出さないと、治っていかない。さらに、咳はしんどいものですが、咳をして痰を出すことは、からだには必要な反応。これを妨げていると、かえって治りが遅くなる。

あとは、私がいつも来院された方にお話しする 日々の養生。

もちろん、個々人の 好きずき、合うかどうか がありますが、

鼻うがい、オイル点鼻、コパイバマリマリ、ミサトールリノローション、LPS(リポポリサッカライド)などを使いながら、

さらには 粘膜ケアの栄養素を摂る、継続的にEAT(上咽頭擦過療法)を行うなど

をやっていただいている方は ほとんどの方が

「今までよく風邪をひいていたのに ひかなくなりました」

「家族で自分だけ 感染しませんでした」

「いつも長引いていた症状 すぐに治るようになりました」

やはり 『 予防は治療にまさる 養生は予防にまさる 』

調子が悪い時にどうするか?も大切ですが 日々の養生を実践して 粘膜力を高めることが 最高の治療です。